クオリティフォーラム2021

登壇者インタビュー

世の中の変化に

組織がスピーディーに適応していくためのツールとして、

方針管理を変化させていきたい!

~自ら高い山を設定し、みんなで登っていくために~

元文化学園大学特任教授、

一般財団法人日本科学技術連盟 嘱託

光藤 義郎氏に聞く

聞き手:廣川州伸(ビジネス作家)

光藤 義郎 氏

元文化学園大学特任教授

(一財)日本科学技術連盟 嘱託

現在、デミング賞審査委員、日本品質奨励賞審査委員会副委員長、QC検定運営委員会委員、品質経営度調査企画委員会副委員長、日本品質管理学会監事など。

1.失われた10年、20年を超えて

――まず、光藤先生のプロフィールを教えてください。

光藤:大学の授業と研究室時代に初めて品質管理と出会って以来46年間、ほとんど品質管理の世界にどっぷりとひたって活動を続けてきました。方針管理という考え方が日本で誕生しておよそ50年になりますが、その4~5年後、品質管理を学ぶなかで方針管理の存在も知りました。

以来、1980年代前半に「ジャパンアズナンバーワン」といわれいた時代を経て、バブルが崩壊して日本経済がズッコケ、1990年代に「失われた10年」といわれ、なかなかトンネルを抜けることができないまま、失われた20年、25年といわれた時代、さらに2008年のリーマンショックなども経験しました。

以来、1980年代前半に「ジャパンアズナンバーワン」といわれいた時代を経て、バブルが崩壊して日本経済がズッコケ、1990年代に「失われた10年」といわれ、なかなかトンネルを抜けることができないまま、失われた20年、25年といわれた時代、さらに2008年のリーマンショックなども経験しました。

――確かに、ナンバーワンから脱落したあとのトンネルは長かったです。

光藤:その停滞した時代は、日本的経営の問題点が指摘された時期でもありました。終身雇用制など日本の伝統的な経営の価値観が問題とされ、日本的経営は古いと否定されたこともあります。そういった動きのなかでTQMも一緒に否定されました。TQMの価値観の一つに、長期的視点で従業員を巻き込み全員参加で継続的に改善していくという考え方がありますが、ステークホルダーからも「改善は時代遅れ」「こんなことをやっても改革はできない」といわれたこともあり、TQMが経営の表舞台から消えていく時期もありました。

――1990年代、とくに若い人は欧米流の経営を学んでいました。

光藤:いわゆる大学のビジネススクールを卒業したMBA(経営学修士:Master of Business Administration)取得者が組織を動かして事業を進めるなかで、経営ツールとしてはMBO(目標管理:Management By Objective)がありました。この目標管理は1950年代にアメリカのピーター・ドラッカーが提唱したといわれています。グローバルスタンダードの流れに乗って、欧米流のマネジメントツールが続々と日本に上陸し、MBOを導入・実施する企業も多くありました。

2.日本の方針管理は、MBOと一線を画していた

――しかし、欧米流MBOは、日本には、あまりなじまなかったようですね。

一方、日本の方針管理は、目標だけではなく、その目標をどうやって達成するか、その達成の仕方/方策を、トップも含めてみんなで考えます。目標と方策をセットにしたものを方針と呼び、その方針を達成するためのPDCAの回し方、組織活動の仕掛け、仕組みに対して「方針管理」という名前をつけてやってきました。

――多くの企業で、方針管理はそういうものだと思っているかもしれません。

光藤:それはそれで悪くはなかったのですが、時代が大きく変化するなか、近年、方針管理そのものに対して「変化に適応するための経営ツールという側面をもっと前面に出すべきではないか」といった意見が出てくるようになり、日本品質管理学会の標準委員会にて、6~7年程前、方針管理の指針、規格のスタンダードを作ろうという動きがあり、私もメンバーに加わって新たな活動が始まりました。そこで語られている方針管理は、それまでの考え方とはひと味違うものとなっています。

3.変化に適応し変化を生み出すダイナミックな仕組み、仕掛けをつくる

――先生が「方針管理研究会」を立ち上げられたのは、そんな背景があったのですね。

光藤:世の中が大きく変化している時代にあって、単なる経営方針達成のための管理ツールという位置づけで方針管理を考えていたら、世の中の激しい変化に適応できません。世の中の変化に組織がスピーディーに適応していくためには、組織も含めて様々なものを大胆に変えていかなければならない。そういった変えていくためのツールが方針管理なのだという位置づけです。そこで行われる方針管理は、従来とは異なるもっとダイナミックな仕掛け、仕組みなんだということを、われわれは主張したかった。外からの変化にだけ対応していたら、すべて後手、後手に回るしかありません。もっと前向きに、「むしろ自分たちが世の中を変えていく」ぐらいの気持ちをもつ、そのためのツールとして方針管理を考える。そういう位置づけにしたいと思った次第です。

もう少し判りやすく言うと、経営方針達成のための管理ツールといってきた従来の方針管理のなかには、普段自分たちがやっている日常業務の延長線上に目標を設定し、その達成活動を方針管理でやろうとしているものが結構多かった。勿論、これを達成する活動は、経営管理の一環ではあるけれども、「方針管理の出番」というよりは、むしろ日常管理活動の一環ではないのかということです。

もう少し判りやすく言うと、経営方針達成のための管理ツールといってきた従来の方針管理のなかには、普段自分たちがやっている日常業務の延長線上に目標を設定し、その達成活動を方針管理でやろうとしているものが結構多かった。勿論、これを達成する活動は、経営管理の一環ではあるけれども、「方針管理の出番」というよりは、むしろ日常管理活動の一環ではないのかということです。

――そこには、改革の匂いがない。

光藤:はい。どの企業も変化に対応して改革を進めたいと考えているわけですが、中々その通りにはできない。全ての業務を方針管理でやろうとするため、こっちをしているとあっちがトラブる、幾つかの軽微な目標は達成するけど本当に重要な目標は未達だったりする。そういう組織運営の弱さに着目し、これを改善していくことで、変化に強い頑健な業務プロセスをもった組織を構築していく、その道具として方針管理を位置づけたいと、そういうふうに私たちは考えていました。

問題は、自分たちが変わらなければ世の中の変化に適応できないことはわかっていても、問題のポイントがどこにあるのか見付けられず、どう改善していけばいいかが判断できないことです。そういったことを全部ひっくるめて、「変化に適応し変化を生み出す方針管理」を研究していこうということです。

問題は、自分たちが変わらなければ世の中の変化に適応できないことはわかっていても、問題のポイントがどこにあるのか見付けられず、どう改善していけばいいかが判断できないことです。そういったことを全部ひっくるめて、「変化に適応し変化を生み出す方針管理」を研究していこうということです。

4.改めて方針管理を俯瞰する

――苦戦している原因がどこにあるのか、そこからみていくるのですね。

光藤:方針の実施状況をよく見てみると、決めたことを決めたようにできずに未達で終わっているケースが結構多い。だったら、決められたことをキチンとやれるようにすればいいわけですが、それは方針管理の範疇というより日常管理の話で、まずは日常業務に対してPDCAをしっかり回していくことが必要なのです。

こういった変革を促すための道具、重点指向のツール、日常管理との切分け等々、方針管理の新たなポイントを学会指針として打ち出したのですが、ただ学会で検討して発表したくらいでは世の中が中々ついてこない。企業で実践されなければ、具体的な事例も生まれない、事例がなければ普及もしない、そういう妙な焦燥感と、日科技連さんの思いとが一致して、昨年、方針管理研究会が立ち上がり、その主旨に賛同される企業の人はいませんかと「この指とまれ」式にスタートを切ったという経緯です。

こういった変革を促すための道具、重点指向のツール、日常管理との切分け等々、方針管理の新たなポイントを学会指針として打ち出したのですが、ただ学会で検討して発表したくらいでは世の中が中々ついてこない。企業で実践されなければ、具体的な事例も生まれない、事例がなければ普及もしない、そういう妙な焦燥感と、日科技連さんの思いとが一致して、昨年、方針管理研究会が立ち上がり、その主旨に賛同される企業の人はいませんかと「この指とまれ」式にスタートを切ったという経緯です。

――2020年にスタートした研究会は、そうそうたる企業が参加されています。

光藤:当初は、コニカ、ブリヂストン、トヨタ、前田建設、ジーシー、コーセルなどに参画いただきました。まずは1年間「みなさんがやってきた方針管理はどのようなものだったか」ということを共有しました。やはり大半が「経営管理ツールとしての方針管理」だったことが確認できました。あそこがおかしい、ここがおかしいという課題はみえてきた。それで2年目の2021年度はこれらの問題、課題を整理・統合し、3~4のテーマに絞り込んだ上で、それらを分科会で議論する形で現在進めています。

――不勉強で恐縮ですが、方針管理と日常管理について、かいつまんで教えてください。

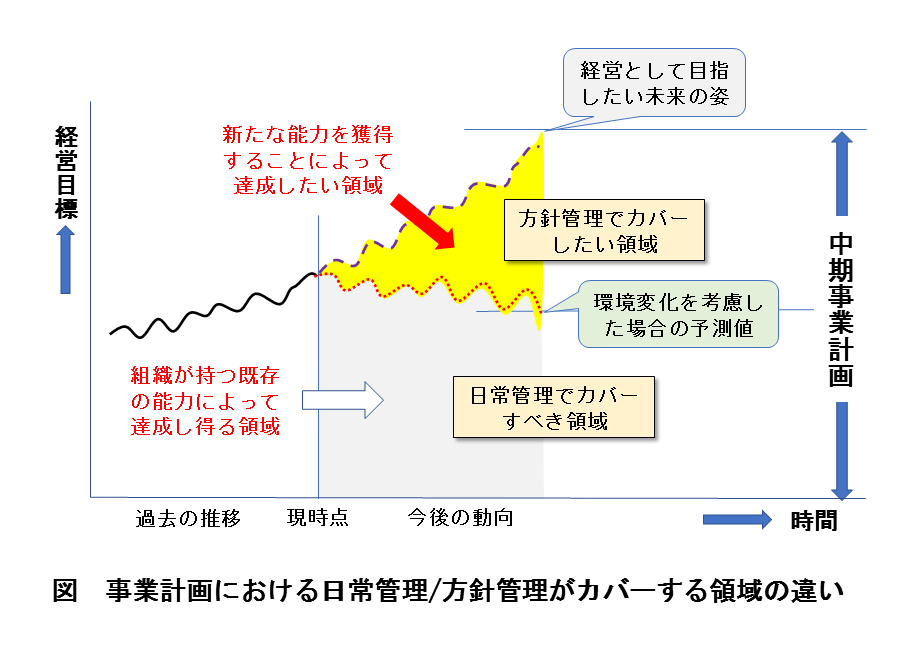

光藤:方針管理は、大きな改善/革新を必要とする経営方針(目標・方策)に対して現状打破を主体とする活動を行うための管理のしくみ、取組みをいい、日常管理は日常的な業務に対する維持/改善のための管理のしくみ、取組みをいいます。企業を取り巻く経営環境に大きな変化がなく、経営が目指す目標を達成し得る能力が組織に備わっていれば、日常管理をキチンとやることで、目標の達成はある程度、見通すことができるでしょう。しかし、そういう状況ではないなら、日常管理をどんなにしっかりやっても、経営が目指す目標には到達し得ないことになります。つまり、日常管理の範疇では達成し得ない領域を扱うのが方針管理ということになります。この様子を判りやすく説明すると、以下の図のようになります。(図を参照)

5.日本は、本当にガラパゴスなのか

――さて、クオリティフォーラムで講演される具体的なテーマについてお聞かせください。

ところが組織能力に不備があり、あちこちに欠陥を持っていて、やろうとしても能力がないがために問題が特定できなかったり、課題が未達で終わったりする。従い、まずは組織能力を評価し、必要な能力とのギャップを見極める。そのギャップを埋めるツールの一つが、方針管理です。そこで組織能力を獲得・向上するための方針管理とはどんな姿か、それをみんなで研究しようとしていますので、フォーラムではその辺の経過を少しお話することは出来るかと思います。

――そもそも、自らの組織能力を知らなければ始まらないわけですね。

光藤:日本ではTQMの推進によって世界に冠たる品質になっていきましたが、ある時から「日本の品質はガラパゴスだ」といわれるようになった。日本製品は品質がいいといわれているが、世界からみると奇異に映る。顧客から見れば無用と思える過剰な品質、余計な機能がべたべたくっついたものになっている。たとえば携帯電話、いろいろな機能が一杯ついているけど大半は誰も使ったことがない、そんな機能なら要らないのではないかということです。

多くの日本メーカーは、お客様の方よりメーカー同士の競争に明け暮れ、機能追加をよしとして次々と製品化していったが、その大半はマーケットインではなくプロダクトアウトの競争になってしまった結果、日本製品だけがまるでガラバゴスのような形で奇妙な進化を遂げてしまったということでしょうか。

多くの日本メーカーは、お客様の方よりメーカー同士の競争に明け暮れ、機能追加をよしとして次々と製品化していったが、その大半はマーケットインではなくプロダクトアウトの競争になってしまった結果、日本製品だけがまるでガラバゴスのような形で奇妙な進化を遂げてしまったということでしょうか。

――確かに、そんなこともありました。なぜ、そうなったのでしょう。

光藤:品質は、お客様の側から観なければ、その善し悪しを議論することはできません。といって、お客様の声をVOC(Voice of Customer)といいますが、お客様自身の言葉だけを鵜呑みにして製品化すると、やはりガラパゴスになってしまう。やはり、お客様が本当に困っていることは何かを見極めることが大切で、場合によってはその困りごとが、製品自体の機能には関わっていない可能性もあるのです。ですから製品の位置づけを広げたり、変えたりすることが出来れば、お客様の抱える問題を解決し、課題の達成に寄与することにつながっていく可能性も高まっていく。これを私たちはソリューションと呼んできました。

さらに、お客様の問題を解決したり、課題達成に寄与したりするソリューションビジネスは、何もモノにこだわらないというか、モノだけでクリアするのは難しい。サービスとセットにする形で、お客様に寄り添う。モノを渡せばそれでおしまいという世界ではなく、モノやサービスをお客様が利活用していく過程を通してお客様に価値を感じていただくようにする、だからこそ、そこにはお客様と我々とで創る一つの物語が存在するようになります。つまり、我々が目指すべきものはモノづくりではなくコトづくりだという議論が、ここ14,5年くらい前から急激に登場してきました。

さらに、お客様の問題を解決したり、課題達成に寄与したりするソリューションビジネスは、何もモノにこだわらないというか、モノだけでクリアするのは難しい。サービスとセットにする形で、お客様に寄り添う。モノを渡せばそれでおしまいという世界ではなく、モノやサービスをお客様が利活用していく過程を通してお客様に価値を感じていただくようにする、だからこそ、そこにはお客様と我々とで創る一つの物語が存在するようになります。つまり、我々が目指すべきものはモノづくりではなくコトづくりだという議論が、ここ14,5年くらい前から急激に登場してきました。

6.顧客価値創造のためには、何をすべきか

――方針管理は、コトづくりに切り込んでいったのですね。

光藤:私たちはコトづくりをCVC(Customer Value Creation 顧客価値創造)と呼んでいますが、それが私たちの目指す前向きの品質保証であり、ゴールになるという話で品質の概念を拡大してきています。モノの品質だけをいくら追求してもダメ。お客様のやりたいこと(Do needs)/ありたいこと(Be needs)に寄り添い、その実現に向かってコトづくりを進め、それによってお客様に生ずる価値を保証するということです。日科技連でも「新しい品質経営」と称して、顧客価値創造を基本としたマネジメントをやらなければだめだという話になってきています。

ただ、そうなったときに新たな課題、登らなければならない山が続々と出てきます。日本の企業には、まだ顧客価値創造をやれる体制が必ずしも整備されていません。例えば、営業部門は今までモノを売ってきたわけで、「さあ、次はコトを売りましょう」といった途端、思考停止に陥り、何をしていいか、わからなくなってしまいます。新製品の企画・開発部門も、今までは形あるモノを作ってナンボということで取り組んできましたが、「次の開発は形のないモノ、コトを企画し設計するんだ」といわれても、何を企画しどう開発すればいいのかサッパリ判らない。更に、モノを作ってきた製造部門に至っては、いきなり「コトをつくれ」と言われても、訳がわからなくなる。

ただ、そうなったときに新たな課題、登らなければならない山が続々と出てきます。日本の企業には、まだ顧客価値創造をやれる体制が必ずしも整備されていません。例えば、営業部門は今までモノを売ってきたわけで、「さあ、次はコトを売りましょう」といった途端、思考停止に陥り、何をしていいか、わからなくなってしまいます。新製品の企画・開発部門も、今までは形あるモノを作ってナンボということで取り組んできましたが、「次の開発は形のないモノ、コトを企画し設計するんだ」といわれても、何を企画しどう開発すればいいのかサッパリ判らない。更に、モノを作ってきた製造部門に至っては、いきなり「コトをつくれ」と言われても、訳がわからなくなる。

――まさに、その通りのことが起きていたのですね。

光藤:品質保証も同様です。製造業はモノの品質を保証することはできます。お客様が「壊れた」と言ってくれば部品の交換や修理ができる。しかし、モノではなくコトになり「お前が提供したコトは、自分たちが期待していたコトとは違う。やり直してくれ」といわれても、いったい何を直せばいいのか、何を保証すればいいのか、どう対応していいかも判らない、そもそもそういった顧客の文句はクレームと呼ぶべきものなのかも判然としないのです。

このように、顧客価値創造という話は、確かに魅力的だし、凄いことだから、それに向かって進めましょうという話になりますが、それを提供する側の組織体制は、モノづくりの体制しかないので、そのままでは全く対応できないのです。顧客価値創造が出来る組織体制やしくみ、仕事の仕方など、全てを変えていかなければならないのです。その変えるための道具立てが新しい「方針管理」です。研究会では、顧客価値創造のための方針管理とは何か、それを分科会で研究していきます。

このように、顧客価値創造という話は、確かに魅力的だし、凄いことだから、それに向かって進めましょうという話になりますが、それを提供する側の組織体制は、モノづくりの体制しかないので、そのままでは全く対応できないのです。顧客価値創造が出来る組織体制やしくみ、仕事の仕方など、全てを変えていかなければならないのです。その変えるための道具立てが新しい「方針管理」です。研究会では、顧客価値創造のための方針管理とは何か、それを分科会で研究していきます。

7.講演では、苦悩する姿にも注目してほしい

――2021年度も、そうそうたる会社が加わり、研究会が進んでいます。

光藤:外部の環境が大きく変わったとき、自分たちはどう変わらなければならないのか。それを方針管理でやるとき、どうやるか。単に目標を掲げて方策を立て、それを組織に展開してという従来型の方針管理では、たぶんうまくいかない。変わるための管理のあり方と新たな仕組みが必要、それを研究しましょうと議論を進めています。

このように、私たちは今、動き始めましたが、何れも新しい難問なので、分科会の各リーダーは、「さあ、この山をどうやって登ろうか」と、みな苦労しています。そこで講演では、こんなことをやって、こんな成果がでましたという「過去形」の話ではなく、現在進行形の苦労している最中の話が中心になるかと思っています。なかには「成功事例じゃないのか。なーんだ」という人もいるかもしれませんね。

このように、私たちは今、動き始めましたが、何れも新しい難問なので、分科会の各リーダーは、「さあ、この山をどうやって登ろうか」と、みな苦労しています。そこで講演では、こんなことをやって、こんな成果がでましたという「過去形」の話ではなく、現在進行形の苦労している最中の話が中心になるかと思っています。なかには「成功事例じゃないのか。なーんだ」という人もいるかもしれませんね。

――講演では、成功事例の紹介に期待している方も多い気がします。

光藤:おそらく、そうでしょう。しかし、出来上がった果実を他社からもらうという発想はソロソロ卒業し、一緒に考え、悩み、自らその解決策を模索するという方向に頭を切り替えていく。元々、TQMの基本思想には、そういった開拓者精神みたいなものがあった、特に今回のような未経験/未開拓の分野にチャレンジしていく時は尚更だろうと思っています。

従い、このフォーラムでは、結果としての成果ではなく、優れた企業の多くがみな方針管理に悩み、それをクリアするために四苦八苦しながら真剣に検討しているという企業のあり方やその姿、それ自体をベンチマークしてほしいと思っています。

常に前を向き、開拓者精神があって優秀な企業ほど、そういうことを地道にかつ愚直にやっている。そこを、よく観てほしい。その姿を観て、自社に戻り、「わが社は、そういうことをしているのかな」と振り返ってほしいのです。

従い、このフォーラムでは、結果としての成果ではなく、優れた企業の多くがみな方針管理に悩み、それをクリアするために四苦八苦しながら真剣に検討しているという企業のあり方やその姿、それ自体をベンチマークしてほしいと思っています。

常に前を向き、開拓者精神があって優秀な企業ほど、そういうことを地道にかつ愚直にやっている。そこを、よく観てほしい。その姿を観て、自社に戻り、「わが社は、そういうことをしているのかな」と振り返ってほしいのです。

――パネルディスカッションでは、トヨタ九州も発表されますね。

光藤:トヨタ九州は、トヨタ自動車の100%出資の子会社で1992年生産工場として操業を開始し、現在では「LEXUS」ブランドを製造し、設計開発の一部も担っておられます。2016年にデミング賞、2019年にはデミング賞大賞を受賞されました。

そんな凄い企業なのに、現在の環境変化に適応しようと、さらに前を向き、新しい方針管理の研究も進めている。そういう姿をぜひ、心で感じ取ってほしいと思っています。

そんな凄い企業なのに、現在の環境変化に適応しようと、さらに前を向き、新しい方針管理の研究も進めている。そういう姿をぜひ、心で感じ取ってほしいと思っています。

8.前例を探すのではなく、自ら考えていく

――各社の努力の源泉がどこからきているのか、そこに注目すべきだと。

光藤:ウチの会社はいくら旗を振っても中々動かないというボヤキも耳にします。そういう会社は、研究会に来ているメンバー企業とはどこがどう違うのか、そこをマーキングすべきです。自分たちの組織に足りない部分は何かという気づきがあって、自分たちの「旗の掲げ方」「推進の仕方」に注目していただきたい。フォーラムを聴講しながら、そこを知る、きっかけにしてほしいと思います。

――事例というモノより、苦悩しているコトに目を向けるべきだと。

光藤:そこが重要です。よく、みなさんは事例がほしいと言われます。うまくいった例を示せ、となる。それは、日本人の悪い癖で、日本の教育システムが、そういう癖を植え付けてしまったとも言えるでしょう。小学校の時代から、学校の勉強といえば、まず例題が提示され、その解き方が示され、次に問題がプリントされて「〇〇について解け」と与えられ、それをみんなで解き、模範解答に合っていたら100点、合ってなかったら0点となる。私も含めて、戦後の教育システムはそのように運用され、みんな、それで育ってきた。例題とその解き方を学ぶことが勉強であり、模範解答が常に存在する世界だった。従い、例題がないと頭が動かないし、新たな問題が出てくると思考停止に陥る。頭の中には常に例題があり、例題によって問題を理解するという思考回路が出来上がってしまった。だから、大人になった今でも、常に事例が欲しくなるのです。まだ世の中に正解が存在しないような事柄に対して「例題はありませんか」「模範解答はないですか」と聞いても、当然何も出てきませんよね。やはり、自分達で考え、新たに創っていくしかないのです。

――確かに、ビジネスでも似たようなコトがありそうです。

光藤:新しい事業に取り組むとき、「よく判らないので参考となるような事例をください」という気持ちになりますが、そう都合のよい事例があるとは限りません。そこではゼロから考えることが求められています。大きな変化が起きると、例題も過去の模範事例も余り参考になりません。そもそもビジネスの世界で、他社の事例が自分の業界/自社の体制にピッタリ当てはまることのほうがむしろ稀でしょう。とくに新たな課題に直面したら、どこかに前例がないかと探すのではなく、自分たちで考え、四苦八苦して方向を探ることが必要です。

――ちょっとハッとさせられました。例題を探せば楽ができそうですが、それでは新しい事態に直面したときに、通用しない。

光藤:今回の新型コロナ禍も、まさに今まで経験したことがなかった大きな変化なので、前例を探すのではなく、自ら考えて、登るべき山を発見して対処する必要があります。現在、いろいろな企業が、それぞれコロナ対策をとっていますが、前例を探すような方法では間に合いません。企業は、社会が分断されたときに何が起きるかを考え、ビジネスにどんな影響があるのかを評価し、大きなリスクに対しては事前に対策を取る必要がある。かっこいい言葉でいえばBCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)の神髄が、このコロナ問題で顕在化したとも言えるでしょう。

――企業の多くは東日本大震災後にBCPを作成しましたが、それが役立ったのかどうか。

光藤:新型コロナ禍という新しいパンデミックが出てきたとき、自分の会社のBCPが機能していたのかは、しっかり検証しておく必要があります。

新型コロナ禍は、社会が想定していたリスクの中に感染症としての項目は入っていたかもしれませんが、リスク評価としてはそれ程高くなかったのではないでしょうか。それで対策が後手に回ってしまった側面が否めません。このような新しい災害の場合、従来の仕事を止めて新しいやり方をスピーディーに採用する。そういう課題達成的なアプローチがとれるような能力をもった組織に変えていく。その道具が方針管理だと考えています。

新型コロナ禍は、社会が想定していたリスクの中に感染症としての項目は入っていたかもしれませんが、リスク評価としてはそれ程高くなかったのではないでしょうか。それで対策が後手に回ってしまった側面が否めません。このような新しい災害の場合、従来の仕事を止めて新しいやり方をスピーディーに採用する。そういう課題達成的なアプローチがとれるような能力をもった組織に変えていく。その道具が方針管理だと考えています。

9.新しい世界を眺めるには、新しい山に登ること

――方針管理の本質のようなものが、少しわかってきた気がします。

かつて経団連の会長だった土光さんが語った言葉に、「斯くあるべし」をどう描けるか、これを描けないやつは、現状を見ても問題に気付かない。しかし「斯くあるべし」という自らの山を高く設定できるやつは、現状とのギャップがわかり、問題が見えてくる。それゆえ大切なのは「斯くあるべし」という高い志を持つことだと。土光さんはじめ日本の優れた経営者が持っていた信念は、そういうところにある。その言葉を借りれば、方針管理研究会は「山を高くする」ことを研究している会だということになりますか。

低い山を登ってもしょうがない。みんなで高い山を登ったとき、そこから見える世界をみんなで眺めよう。山頂からは一体どんな世界が見えるだろうか、それをみんなで楽しみたい。それが日本の伝統であり、文化ではなかったか。他社がのぼった山の頂に立っても、今まで見てきた世界しか見えてこないでしょう。新しい世界を眺めたいと思えば、やはり新しい山に登ることが必要です。

――貴重なお話、ありがとうございました。フォーラムを楽しみにしています。